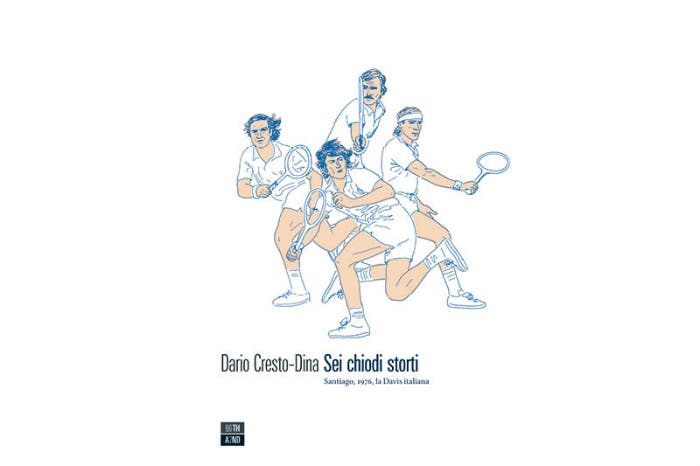

Cresto-Dina D., Sei chiodi storti, 66THAND2ND, 2016

Ho iniziato a vedere tennis l’anno dopo. Inizio dicembre 1977, White City Stadium, Sidney, Australia. I canguri ci battono 3-1 e si prendono l’insalatiera d’argento che è stata nostra per soli 351 giorni. La soddisfazione di aver ottenuto per la prima volta di “rimanere alzato” si infrange su una facile, elementare volée che solo Panatta poteva fallire nel terzo singolare contro John Alexander, sua bestia nera. Già, la nostra coppa, l’unica.

Da allora sono passati miliardi di atomi di idrogeno e ossigeno sotto i ponti e la Davis italiana del 1976 è sempre rimasta in un angolo della storia, nascosta sotto una piega del tempo. Provate a controllare, esiste solo un filmato di ventiquattro minuti. Le immagini a colori, sgranate e rovinate, mostrano qualche fase dei gioco montata con allenamenti, riprese in albergo e momenti della partenza. Vediamo Pietrangeli che fa l’occhiolino, le mogli dei tennisti che prendono il sole, Panatta e Bertolucci in doppio con la polo rossa. Basta.

Nella civiltà dell’immagine ciò che non si vede non esiste, d’accordo. Ma scriverne? Insomma trovare un modo per perpetuare il ricordo di un successo unico, prezioso, fare in modo che non rimanga prigioniero nella memoria dei protagonisti o di chi ha visto.

Dario Cresto-Dina ha iniziato a colmare questo vuoto, ma soprattutto è andato in profondità nello spiegarcene le ragioni. Che nel paese di Machiavelli non potevano essere semplici. I sei chiodi storti sono quelli che Adriano Panatta si portava sempre nella borsa ma nella narrazione si trasformano negli eroi della vicenda, ovvero i quattro moschettieri più Nicola Pietrangeli e Mario Belardinelli. Ognuno è storto a suo modo ma insieme andarono dritti all’obiettivo.

Il libro alterna ritratti non banali dei protagonisti al resoconto degli incontri precedenti la finale, il tutto incastonato nelle tensioni politiche, sociali e militari di quei tormentati anni ’70, il decennio della disillusione. Tensioni che si riflettono anche nel microcosmo di una squadra di Davis, con gli amici a coppie Panatta-Bertolucci contro Barazzuti-Zugarelli. L’unica cosa sulla quale forse andavano d’accordo era lo scarso feeling verso il capitano Pietrangeli. Nicola ebbe certamente il merito di una posizione ferma e chiara nella bufera politica che si scatenò riguardo alla nostra presenza o meno in Cile. “Mi dovranno strappare il passaporto per non farmi andare” disse. Però forse, dopo quasi trent’anni da alfiere del tennis italiano, faceva fatica a mettere il suo ego in secondo piano. A denti stretti trattava da pari Adriano e forse Paolo, i talentuosi, ma i ricordi di Corrado – “Non sopportavo l’abitudine di rivolgersi a me con quel suo odioso ‘Ehi, a regazzì'” – e Tonino sono amari.

Un popolo di santi è in grado di fare anche questo, vincere una Davis senza essere squadra non contro il Cile, o almeno non principalmente, ma contro il proprio paese. Fra interrogazioni parlamentari di Craxi, editoriali incendiari di Scalfari e minacce scritte sui muri, sei chiodi storti compiono il loro cammino. In fondo al quale brilla la coppa di uno fra i più prestigiosi tornei a squadre del mondo. Avranno il tempo di toccarla ma non di affezionarcisi.

C’è un’amarezza di fondo che percorre tutto il testo, come un senso di incompiuto, di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. E il sentimento del libro è tutto nella storia di Francisco Valdés. Non è un tennista, è il capitano della nazionale cilena di calcio che il 21 novembre 1973 deve affrontare allo stadio Nacional la squadra sovietica. È il match di ritorno, decisivo per la qualificazione ai mondiali in Germania Ovest l’anno successivo, a poco più di due mesi dal golpe di Pinochet. I sovietici hanno rinunciato, non ci sono ma la propaganda del regime obbliga i giocatori a scendere in campo. Il presidente della federazione cilena avvicina Francisco e gli dice che dovrà segnare lui il gol. Valdéz non vuole essere il simbolo di un regime che suo padre odia, ma non ha il coraggio di ribellarsi. Quando l’arbitro austriaco fischia l’inizio prende la palla, attraversa il campo vuoto e mette la palla in porta. Poi corre negli spogliatoi e vomita tutta la vergogna di sé stesso. Non sarà mai capace di perdonarsi. Il 12 dicembre 1992 scrive una lettera a Pablo Neruda, nel giorno del rientro in patria della salma del poeta, e la depone sulla soglia della sua casa. È a pagina 24, leggetela.

Leggi tutte le recensioni della Piccola Biblioteca di Ubitennis!