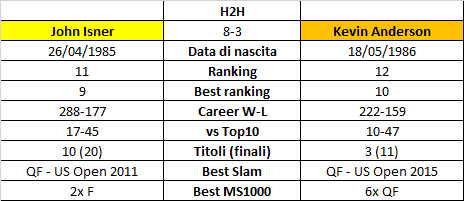

In questa prima puntata mettiamo a confronto due specialisti del servizio, i protagonisti della finale “più alta” (entrambi superano abbondantemente i due metri) della storia ATP: da un lato John Isner, l’indimenticabile co-protagonista del match della leggenda a Wimbledon con Nicolas Mahut, due volte finalista in un MS1000 e n°1 USA; dall’altro Kevin Anderson, il miglior giocatore africano degli ultimi 20 anni, arrivato tardi al professionismo ma spintosi con una crescita continua fino alle soglie dei top10.

[yop_poll id=”36″ tr_id=””” show_results=”-1″]

John Isner (di Andrea Lavagnini)

Negli ultimi vent’anni una nuova parola si è cominciata a diffondere nel gergo tennistico: bombardiere. Una definizione riduttiva e in qualche modo dispregiativa, che secondo il pensiero comune indicherebbe colui che fa della potenza, soprattutto al servizio, la sua arma principale, ma che spesso viene accusato di non essere un abile pensatore, né un profondo conoscitore della tattica e del vero gioco del tennis. Per dirla senza tanti giri di parole, come se fossimo al bar, il bombardiere è colui che tira forte e a casaccio, sperando che vada in campo.

Ebbene John Isner non può rientrare in questa categoria. Il ragazzone della East Coast ha un servizio micidiale grazie ai suoi mastodontici 208 centimetri di altezza; il suo diritto, quando è in giornata, è di una precisione disarmante. Di tanto in tanto, quando il suoi avversari riescono a rispondere, ci delizia anche con qualche brillante serve&volley. Certo, non si può dire che sia un fenomeno nel muovere i suoi piedi taglia 49,5 o che l’eleganza e gli scambi lunghi siano il suo forte, ma a meno che non sia in seria difficoltà fisica, magari al quinto set, magari a Wimbledon, magari dopo tre giorni di battaglia, difficilmente lo vedrete buttar via un punto senza pensare. Il suo è ovviamente un tennis fatto di rischi, rischi calcolati, presi quando conta e la capacità di leggere il momento che ha sviluppato nella sua carriera è una delle sue più grandi doti.

Big John inoltre, rispetto ai suoi colleghi, ha una storia molto diversa alle spalle. Il suo percorso in questo sport iniziò a nove anni, un’età relativamente avanzata per iniziare a giocare a tennis, per poi proseguire senza grosse ambizioni, ma con un solo desiderio: giocare nella NCAA, ovvero nel campionato universitario. E così fu. A 18 anni, ignaro del fatto che un giorno sarebbe diventato il numero 9 del mondo fra i professionisti, si iscrisse alla University of Georgia dove è diventato uno dei più vincenti nella storia del tennis universitario americano e dove conquistò il titolo nazionale a squadre.

Nonostante questo suo grande desiderio abbia fatto sì che la sua carriera da professionista iniziasse solo a 22 anni, “Granpa John”, come lo chiamano i suoi colleghi, non rimpiange affatto la sua scelta poiché gli ha consentito di maturare, di avere un’istruzione (è laureato in comunicazione verbale), di migliorare sia dal punto di vista tennistico che personale e senza la quale non sarebbe mai arrivato fino a dove è oggi.

Il suo segreto non è tanto il servizio o il diritto, ma il modo in cui affronta la sua vita da tennista. L’attuale numero 1 statunitense da ragazzino non faceva il giro del mondo per i tornei internazionali junior, né sognava di vincere uno slam; a 18 anni non vedeva nel suo futuro il tennis professionistico e in ogni sua intervista ci tiene sempre a ripetere che mai si sarebbe immaginato di diventare così forte in questo sport. Tutto ciò gli permette di vivere con una certa leggerezza e con assoluta sorpresa ogni suo risultato, ogni allenamento, ogni giorno della sua vita, senza però fermare il suo desiderio di migliorare e di ottenere sempre di più. Non si risparmia in niente, tanto che è anche membro del consiglio dei giocatori, ma allo stesso tempo non ha paura di ammettere la sua pigrizia e che per lui non ci sia niente di meglio che sdraiarsi per tre ore sul divano a guardarsi qualche partita di football.

Forse farà fatica a trovare un paio di scarpe che vadano bene per i suoi piedoni o un letto comodo nelle decine di alberghi che lo ospitano durante l’anno, ma di sicuro non avrà problemi nel farsi voler bene.

Kevin Anderson (di Paolo Valente)

Cercare di far rientrare Kevin Anderson all’interno di una categoria ben definita è una contraddizione in termini. Il gigante di Johannesburg (2.03 m di altezza) è l’espressione massima della media, un giocatore che non si ama né odia, che spesso ci si dimentica (come ha fatto pure la CNN), che non esalta col serve&volley ma nemmeno annoia col tennis dei pallettari, che raramente vince coi più forti ma che ancora più di rado perde coi più deboli, ma che non si può non rispettare e ammirare per quello che ha fatto e sta facendo nella sua carriera.

La sua storia, neanche a farlo apposta, è molto simile a quella del “gemello” John Isner: anche per lui, sudafricano di nascita ma americano d’adozione, gli anni giovanili fanno rima con NCAA, il campionato universitario USA. Ma curiosamente la superficie che l’ha visto crescere non è la terra rossa, né il cemento, né il greenset ma il tartan delle piste d’atletica, dove il giovane Kevin si dilettava, con eccellenti risultati, negli 800 metri piani. Una volta abbandonate le scarpette per la racchetta Anderson ha fatto in tempo ad essere nominato tre volte in tre anni All-American (uno dei titoli più ambiti a livello college), vincendo il titolo nazionale di doppio al suo secondo anno e trascinando l’Università dell’Illinois alla finale nazionale nel terzo. Il passaggio vero e proprio al professionismo arriva tardi, all’età in cui tanti campioni hanno già Slam nel carniere: il primo match a livello ATP lo gioca a 21 anni compiuti, a New Haven (uno dei tornei più anonimi del circuito, ça va sans dire), dove passa tre turni di qualificazione per poi perdere nel main draw da Arnaud Clement (uno dei finalisti Slam più dimenticati degli ultimi 20 anni, of course). Il mese successivo va a New Orleans, dove deve giocare le qualificazioni del challenger locale sia in singolo che in doppio: Kevin vince 13 partite su 13 in 9 giorni e torna a casa con entrambi i trofei, dimenticandosi definitivamente delle piste d’atletica.

Gli basteranno meno di sei mesi per raggiungere la prima finale ATP, a Las Vegas, dove perde da Sam Querrey (avrebbe mai potuto uno come Anderson vincere in una città come Las Vegas?). Ma Kevin vuole di più e la svolta della sua carriera arriva nel 2011: in febbraio vince il suo primo titolo ATP a Johannesburg (dove è nato, il suo secondo titolo lo vincerà a Delray Beach, dove risiede, più nella media di così…) e subito dopo a Miami si spinge fino ai quarti di finale del MS1000 locale, sconfiggendo proprio Big John Isner negli ottavi e perdendo poi da Djokovic.

Entra così nei primi 50 giocatori del mondo poco prima di compiere 25 anni e a inizio 2013 raggiunge la fatidica posizione n°32, quella che significa tds negli Slam. Un vantaggio che nessuno sa sfruttare meglio di Anderson, che non a caso negli ultimi 3 anni solo in un’occasione non ha raggiunto almeno il terzo turno nei 4 Major del tennis. Ma non crediate che Anderson sia un giocatore che si accontenti perché, in certe giornate, il gigante sudafricano decide di uscire dall’anonimato, sfoderando un tennis violento e pieno di vincenti, facendo vittime illustri come Wawrinka al Queen’s o Murray agli US Open, o facendo tremare sua maestà Djokovic, costretto ad una rimonta da due set sotto negli ottavi di Wimbledon.

Un’abnegazione e una voglia di migliorarsi che l’hanno portato a ottobre fra i primi 10 giocatori del mondo, un’apparizione durata solo una settimana, forse perché lui era il primo che non voleva che i riflettori puntassero troppo su di lui.

Un giocatore apprezzato pure dai colleghi (dal 2011 è membro dell’ATP Player Council) che forse tecnicamente non eccelle in niente, ma che per impegno e risultati è un esempio da seguire per tutti.