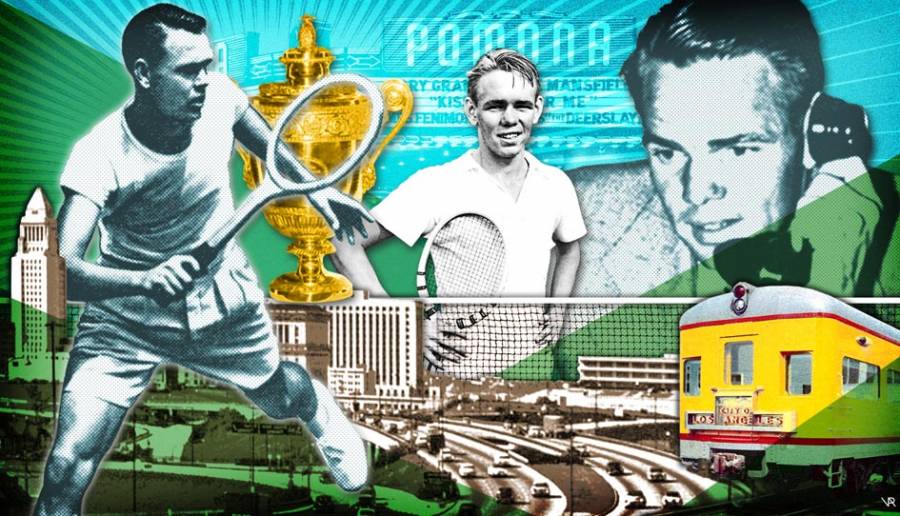

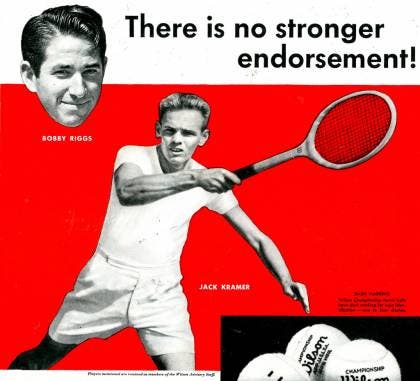

Quel giovane americano di venticinque anni, taglio da marine, calzoncini corti con le pinces e maglietta girocollo colpisce il tennis con la forza di un maglio, è l’immagine del futuro, la flanella bianca scompare per sempre. Perde un solo set, in semifinale contro Dinny Pails, e l’australiano ancora anni dopo non sapeva dar conto di quel miracolo. “Ricordo solo che sbagliò tutto di un dito per un quarto d’ora. Si vede che gli si era spostato l’alzo del cannone…”. La finale, ancora contro il connazionale Tom Brown, dura 47 minuti. È il numero uno, ha sposato Gloria ed è nato il primo figlio, diventeranno cinque. “But remember, we have no money”. Prima che termini l’anno il golden boy del tennis a stelle e strisce firma il suo primo contratto da professionista con il promoter Jack Harris. Affronterà il campione, il suo caro amico Bobby Riggs, per molti versi il suo opposto. Ancora i professionisti dunque. Chi erano costoro? Finché il tennis rimase un gioco, praticato non più di sei mesi l’anno da un ristretto numero di personaggi ben nati che potevano permettersi il lusso di competere per il solo gusto della vittoria e una coppa argentata, riuscì a salvaguardare la sua purezza. Ma le cose cominciarono a cambiare velocemente a partire dalla metà degli anni venti e precipitarono in fretta. Con la diffusione sempre maggiore del gioco arrivarono al tennis anche i figli delle classi medie, che non avevano i mezzi per mantenersi e quindi ambivano legittimamente a monetizzare il loro talento così come accadeva nella maggior parte degli altri sport. Con queste premesse si sviluppò il circuito pro, che peraltro già esisteva in forma embrionale. Il primo professionista del tennis di cui si ha notizia fu infatti nel 1911 il cecoslovacco Karel Kozeluh, detto “il ballerino”, un talento sportivo tale da consentirgli di eccellere anche nel calcio con lo Sparta Praga e nell’hockey su ghiaccio, specialità nella quale vinse nel 1925 l’oro europeo segnando il gol decisivo della finale. Sarà fra i migliori fino all’età di 41 anni.

Poi sulla scena giunge “Cash and Carry” Pyle, un procuratore divenuto famoso, o famigerato, dipende dai punti di vista, quando indusse la superstar Red Grange ad abbandonare l’università per giocare nei professionisti del football. Il geniale impresario firmò nel 1926 prima la Divina Suzanne Lenglen e poco dopo fece lo stesso con Vinnie Richards. Negli anni ’30 lo stesso Tilden passò professionista e questo fece scalpore perché Bill aveva a più riprese giurato che non avrebbe mai fatto il grande salto. Ma tant’è, la realtà parallela, il circuito della vergogna muoveva ormai passi decisi. In principio si contarono solo casi sporadici ma a cavallo della Seconda Guerra Mondiale le cose cambiarono. Dal 1934, in regolare successione, passano al mondo ombra dei pro Ellsworth Vines, Fred Perry dopo le tre corone consecutive di Wimbledon, Don Budge fresco di Grande Slam e Bobby Riggs. Tutti intorno ai venticinque anni di età. La società stava cambiando, i miseri rimborsi spese del tennis amatoriale erano ridicoli e li obbligavano ad ipocrisie come l’essere assunti con le mansioni più disparate dai produttori, guarda caso, delle racchette che utilizzavano. Anche Jack seguì la trafila con la Wilson, originariamente un’azienda di stoccaggio carni, che gli trovò un impiego nelle celle frigorifere. Ma non poteva durare. Il 26 dicembre 1947 Kramer e Bobby Riggs aprono il loro tour pro al Madison Square Garden di New York mentre la tempesta di neve del secolo si abbatte sulla città e la paralizza. Jack e Bobby, con Dinny Pails e Pancho Segura, escono dall’hotel Lexington con borse e racchette per raggiungere l’arena a piedi, in piena tormenta. “Sembrava una spedizione al Polo Sud”. Una volta giunti, la sorpresa. Un pubblico record di oltre 15.000 persone ha sfidato la buriana e affolla le tribune per vedere il campione Riggs sconfiggere lo sfidante in quattro set. Il giorno dopo il Daily News lo definirà il più grande tributo nella storia ad un evento sportivo indoor. Jack non fallisce mai due volte, impara in fretta, si abitua alle velocissime superfici e al termine del tour il risultato è una sentenza: Kramer 69, Riggs 20. C’è un nuovo sceriffo in città.

Per sei anni consecutivi Power Jack difenderà il suo titolo contro i migliori, che si chiamassero Gonzales – distrutto e ridotto ad un quasi ex giocatore all’età di 22 anni – Sedgman o Segura, l’altro Pancho. E anche contro dolorose calcificazioni alle ossa, segno del tempo che passa reclamando la sua libbra di carne. Ma neanche allora riesce a perdere, Big Jack wins big points, quando conta Kramer non sbaglia mai. Nel 1954, imbattuto, comincia ad abbandonare i calzoncini per il gessato e la racchetta per la stilografica, impugnando le redini del circuito in prima persona. Ma ancora nel 1957, alla tenera età di 36 anni, è in grado di battere nettamente a Wembley, il Wimbledon dei pro, sia il ventitreenne Lewis Hoad, che il campione in carica Gonzales, di soli sei anni più anziano. Ma era una vita dura, chi passava l’Acheronte scompariva nel buio. Se oggi sappiamo qualcosa lo dobbiamo alla tradizione orale, a qualche trafiletto rubato o all’opera di studiosi del gioco come Joe Mc Cauley, Karoly Mazak o Ray Bowers, che con tenacia sono riusciti a ricomporre parte di quel grande mosaico perduto. Nessuna risonanza né titoli sui giornali, i risultati dimenticati, le porte dei club più importanti chiuse. Una volta, in Australia, Pietrangeli e Sirola sentono bussare, aprono, sono Pancho Gonzales e Mervyn Rose che li pregano di accreditarli come allenatori della federazione italiana. Erano in città con i pro e nessun circolo era disposto a conceder loro un campo per allenarsi. Si giocava ogni sera in una città diversa, alcune improbabili, altre introvabili sulla carta geografica, spesso in arene anonime o su un campo in legno o canvas che al termine della serata veniva smontato, caricato su un tir per raggiungere la destinazione seguente. I giocatori seguivano di solito la mattina dopo, pronti a ricominciare da zero in un altro luogo, lottando alla morte per una gloria effimera, di cui nessuno avrebbe mai saputo nulla. Cosa ci siamo persi!

Nel 1956 la truppa dei pro si esibisce per due sere a Buenos Aires. L’arena da luna park che li ospita è costruita male, ha i muri che non toccano il soffitto, la sera si gela e le luci sono troppo basse. Jack e Tony Trabert accendono un falò improvvisato a bordo campo per scaldarsi. Pochi metri più in là, davanti a pochi fortunati che rischiano un malanno, Pancho Gonzales batte praticamente al buio l’odiato Frank Sedgman per 12-10 al quinto. Lontano dalle prime pagine, evitati come monatti manzoniani, discriminati dall’establishment ufficiale del tennis, i veri campioni, Kramer, Gonzales, Rosewall, Hoad, Laver, continueranno fino al termine degli anni ’60 a scrivere il loro mito sulla sabbia, incuranti del fatto che un’onda avrebbe subito cancellato tutto. “Avremmo giocato anche sui cocci di bottiglia se fosse stato necessario” ricorderà il Razzo Rosso anni dopo. Tutto questo mentre sulla faccia illuminata della luna giocatori che avrebbero fatto fatica a reggere tre scambi contro di loro si aggiudicavano allori ufficiali sempre più vuoti. Ma non tutti avevano la tempra per stare fra i cowboys. Il peruviano-statunitense Alexis Olmedo trionfa in Australia e a Wimbledon 1959, passa pro e non vince un match fino a giugno. “Gorgeous” Gussy Moran aveva fatto la stessa fine contro Pauline Betz qualche anno addietro. Un giorno d’inverno del 1961 il gallese Mike Davies è alla sua prima stagione pro. Viene dal confortevole All England Club e non può credere ai suoi occhi. Lo spogliatoio è una sorta di capanno abbandonato, spoglio e freddo. Chiede con educazione dove può appendere gli abiti. Tony Trabert, uno dei pesci grossi del circuito, lo guarda, si alza, pianta un chiodo nel muro e risponde: “Qui va bene”.

SEGUE A PAGINA 4