Il giorno dopo infatti Davis e Ward completarono l’opera sconfiggendo Black e Roper-Barrett. Il terzo singolare non venne completato, l’ultimo non si giocò proprio. Il colpo era stato forte, lo smacco di più e le polemiche sulla lunghezza dell’erba, il peso delle palline, l’irregolarità della rete o i falli di piede avversari apparvero subito per quel che erano veramente, il lamento di un cicala a fine estate. In realtà la superiorità tecnica dei giovani statunitensi era stata schiacciante e soprattutto il loro servizio aveva lasciato a bocca spalancata gli ospiti. Black fu visto più volte cercare zolle fuori posto o buchi di talpa per darsi conto degli assurdi rimbalzi e Roper-Barrett raccontava in seguito che le palline ruotavano in modo così vorticoso da assumere una forma ellittica. La sincera sportività degli ospiti non servì a coprire l’amaro sapore della sconfitta, i parvenus d’oltremare meritavano una lezione e per la sfida seguente i maestri spodestati metteranno in campo i grossi calibri.

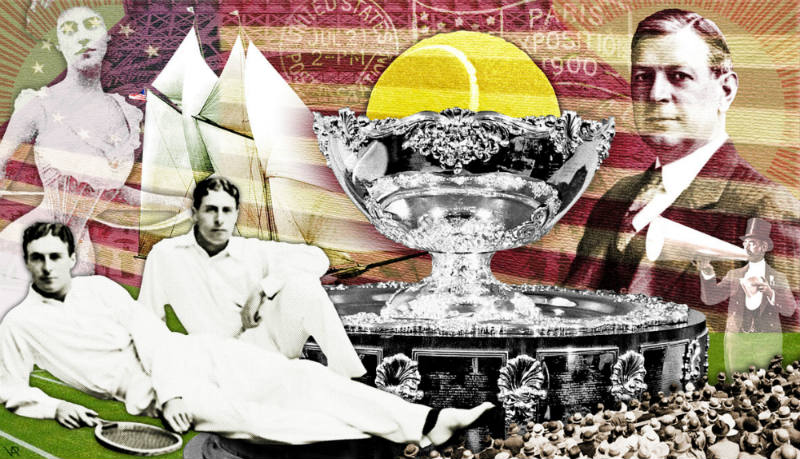

Nel 1901 la sfida non si disputò, l’Inghilterra aveva problemi più seri e il suo prestigio internazionale sulla scena della grande storia stava vacillando per via di una guerra lontana, la cui legittimità era molto discutibile. Ma il motivo c’era eccome, e aveva il fascino luccicante del metallo più prezioso. Nel 1886 erano stati scoperti immensi giacimenti d’oro sulle colline sudafricane del Witwatersrand, la cresta delle acque bianche, e in breve tempo quella lontana nazione aveva dovuto assistere impotente all’invasione prima commerciale e poi militare da parte dell’impero britannico. Giganti senza scrupoli come Cecil John Rhodes ottennero infine l’intervento della madrepatria inglese e la guerra combattuta fra il 1899 e il 1902 rimarrà parentesi buia della storia d’Albione. Insomma, l’Impero era in ben altre faccende affaccendato e per di più i fratelli Doherty non erano interessati a modificare la loro routine di fair games fra Londra, Dinard e Bad Homburg per attraversare l’Atlantico. Ma quell’anno non passò invano perché Davis e Ward erano giovani colti, conoscevano Maometto e quindi andarono alla montagna. La loro iscrizione al doppio di Wimbledon fece rumore e si meritò l’attenzione dei fratelli. La lealtà in campo e la signorilità fuori facilitarono l’adozione dei due stranieri da parte del pubblico del Centre Court e la loro marcia spedita a colpi di servizio e smash verso il Challenge Round venne salutata con entusiasmo. La finale fu iniziata, interrotta e ripresa da capo il giorno dopo, i Doherty impiegarono un set per addomesticare le battute avversarie per poi vincere al quarto. Il primo incrocio era avvenuto, il guanto di sfida lanciato e i fratelli non potevano più esimersi. Forse avevano bisogno di nuovi atimoli dopo aver salvato il gioco del tennis in Inghilterra per poi dominarlo così totalmente che il loro nome ha trasgredito la legge del tempo.

Il pubblico vuole il sangue, ama la sfida di caratteri e stili, solo così si appassiona. Nel 1897 il ricordo degli scontri fra il tennis classico dei fratelli Renshaw e quello “eretico” di Herbert Lawford stava irrimediabilmente sbiadendo, le casse erano vuote e Wimbledon per sopravvivere aveva dovuto accettare le sovvenzioni del croquet e aggiungerne il nome nello stemma. Il gioco del lawn tennis rischiava l’asfissia quando un giovanotto ventiquattrenne “ dai lineamenti finemente cesellati, riccioli corvini e figura snella” vinse la corona sul centrale sconfiggendo per tre set a zero Harold Mahony. Il tennis faceva parte di Reggie Doherty nel senso che colpiva la palla con la stessa naturalezza con la quale respirava. Pochi videro quel giorno. Ma quei pochi, come ha scritto magistralmente Edward Clarkson Potter “…could tell their grandchildren, like Waterloo veterans, We were there!”. Noi eravamo lì. Al termine della Doherty Era, quattro successi consecutivi di Reggie e cinque di Laurie in singolare più otto titoli nel doppio fra il 1897 e il 1906, le tribune dell’All England Club erano tornate a crollare sotto il peso degli appassionati. Il tennis poteva continuare a vivere.

Reginald Frank Doherty e il fratello Laurence Hugh, minore di due anni, non avrebbero potuto nascere in un altro posto. Così scelsero Wimbledon per venire al mondo, nel 1872 e 1874. Avevano un campo di gioco retrostante la casa ed erano già sopra la media da ragazzi. Reggie sfiorava il metro e ottantacinque, era più alto di tutta una testa e il giocatore più dotato dei due. Mai veloce in campo, sopperiva con intuito e anticipo e i suoi colpi larghi e fluidi rapivano l’occhio. Il servizio era una bomba, il rovescio lungolinea una sentenza. Il fratellino Laurie non poteva arrivare a batterlo quando era in forma, perse 6-1 al quinto la finale in famiglia di Wimbledon 1898 dopo esser stato sotto due set a zero, ma non si arrese mai. Meno potente di Reggie, con minor tennis che gli scorreva nelle vene ottenne però risultati migliori del fratello. Una scheggia sul campo, i colpi appesantiti da un perfetto accompagnamento erano sempre accuratamente piazzati e nonostante la minor altezza il suo smash era mortifero. Non possedevano i migliori fondamentali della storia o il servizio più dominante, certamente altri furono più abili nel gioco a rete. Semplicemente sapevano fare bene ogni cosa. Nessuno mai ebbe una tale completezza di gioco e dagli spalti tutto sembrava semplice all’occhio comune. La grazia innata dei movimenti faceva passare in secondo piano l’efficacia di ogni singola palla colpita con swing esemplare. Era lo sguardo perso nel volto devastato dalla fatica degli avversari a raccontare davvero la loro grandezza.

Ma gli dei del tennis non concedono nulla senza pretendere un pegno. Ed ecco che a fronte di tanta perfezione stilistica, di un’eleganza degna di Lord Brummel e di un coraggio da guerrieri i fratelli scontarono gli innati talenti al caro prezzo di una salute sempre malferma. Big Do soffrì costantemente attacchi laceranti di dispepsia che nel tempo gli affaticarono lo sromaco e il cuore, così generoso da non rifiutare mai una sfida anche solo per cavalleria. “Non so cosa significhi sentirsi bene”, confessò affranto un giorno all’amico George Hillyard, futuro comandante della marina britannica e segretario dell’All England Club dal 1907 al 1925. Fu sotto la sua reggenza che il club si spostò dall’originaria sede di Worple Road a quella odierna. Nel 1901, a soli ventisei anni, i medici proibirono a Reggie di disputare i singolari ma lui non ne ascoltò mai i consigli e certamente l’amore infinito per il gioco accorciò drasticamente i suoi giorni.

“Con la salute di un Pim o di un Lawford” è stato scritto “non avrebbe mai potuto essere battuto”. Rifiutò di abdicare al suo trono di Wimbledon e scese in campo contro Arthur Gore. Faticava persino a stare in piedi quel giorno, vinse il primo ma fu tutto. Al termine crollò fra le braccia della madre piangente che ottenne da lui la promessa che quella era veramente la fine. Ma Reggie non rispetterà la parola data, forse per la sola volta in vita sua. Laurie per parte sua ebbe sempre problemi respiratori e complicazioni polmonari che ne limitarono la resistenza nei match lunghi. Per questo motivo saltò completamente la stagione 1901 e abbandonò progressivamente i tornei lasciando vacante la corona dei Championships nel 1907. Nobilitarono il gioco con il talento ma divennero immortali per lo spirito leale, la sincera sportività e la grazia con la quale percorsero la loro parabola. Furono veri idoli dei salotti di tutta Europa. Il libro “On Lawn Tennis” scritto in “doppio” nel 1903 venne graziosamente dedicato ad una sincera amica, la granduchessa Anastasia di Mecklenburg-Schwerin.

Questo era lo stato dell’arte nel 1902, Laurie era diventato dominante dopo la rinuncia al singolare dell’unico uomo che potesse batterlo e a giugno aveva conquistato il suo primo Wimbledon. Lavò l’onta dell’anno precedente schiantando il detentore Gore in quattro set con 6-0 finale. Meno di un mese dopo, il 26 luglio 1902, la nave che li imbarcava insieme al capitano William Collins gettò l’ancora al largo di Bay Ridge, Brooklyn. Un terzo giocatore era stato convocato come riserva e sarebbe giunto solo giorni dopo. Il dottor Joshua Pim era stato grande molto tempo prima, quando la sua magrezza gli era valsa il soprannome di “The Ghost”, ma ora la sua figura tonda era ben visibile.Ufficialmente era la riserva. Oppure no?

The british had come, e non erano tipi qualunque. Poco importava che Reggie praticamente non giocasse da un anno, la notizia si diffuse con la violenza di una palla di cannone. La squadra statunitense era preparata, il talismano Whitman era stato convinto a ritornare in campo, William Larned lo affiancava come campione nazionale, Davis e Ward avrebbero giocato il doppio. Ma un certo senso di inquietudine cominciò a serpeggiare. A dar loro una mano inattesa fu proprio William Collins, che era presidente della federazione inglese per molti meriti fra i quali non certo quello di essere un Napoleone della strategia. Si gioca nella torrida calura del Crescent Athletic Club di Brooklyn, un gentlemen’s agreement fra le parti ha concordato che il doppio si disputerà nella terza giornata per consentire il pieno recupero di Davis da un infortunio al piede.

O Trmpora, O Mores!

Il capitano inglese conosce i limiti fisici dei fratelli e non vuole sfiancarli per tre giorni consecutivi. Sceglie di preservare Laurie per il doppio e schiera il solo Reggie nei singolari. Tale e tanto era ancora il carisma del più forte. Il pingue dottor Pim viene spinto in prima linea e l’inizio delle ostilità è una tragedia per gli inglesi. Reggie non è in giornata, Bill Larned invece sì. Fu il più grande prima di Tilden, sette titoli statunitensi sono lì a dimostrarlo, in grado di stritolare tutti con la sua velocità di palla. E quel giorno la sua racchetta produce lampi che lo portano avanti due set a zero. Nel campo attiguo intanto Whitman svela impietosamente che Pim è ormai solo un ottimo dottore, gli lascia due games su quattordici. Quando la disfatta appare solo questione di minuti Giove Pluvio interrompe il gioco e gli inglesi abbandonano il campo straniti.

SEGUE A PAGINA 4