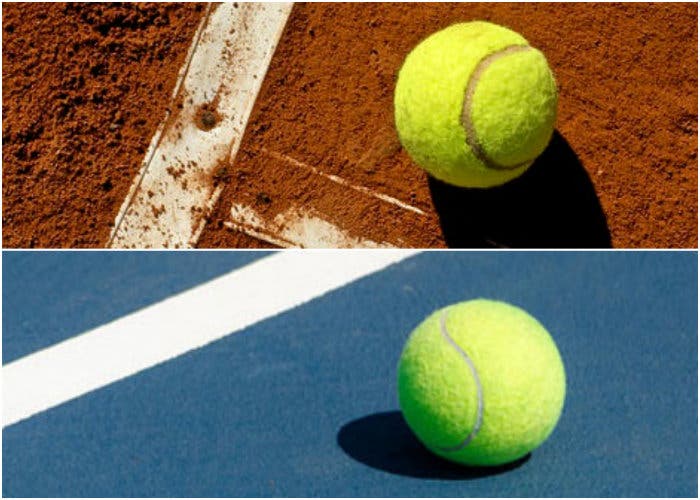

Nel corso dell‘intervista concessa qualche giorno fa al nostro direttore, il noto coach Eduardo Infantino, recente reduce dall’esperienza alla guida del settore tecnico della FIT, ha dichiarato senza mezzi termini che una struttura federale nazionale non può sul lungo periodo produrre ottimi giocatori a getto continuo se non è supportata da investimenti privati: “In Spagna e in Argentina sono stati i privati a produrre i giocatori, non le Federazioni, quindi la responsabilità non può essere solo della FIT“. Ma se è vero che la pecunia del magnate in genere aiuta e rasserena, è altrettanto vero che il fatto non può sgravare dalle proprie responsabilità la struttura federale. Uno dei problemi storici alla base degli scarsissimi risultati ottenuti dai tennisti del belpaese negli ultimi vent’anni è stato individuato nei difetti tipici del sistema di insegnamento primario, legato mani e piedi alla legge imposta dalla terra battuta, superficie dominante nella stragrande maggioranza dei circoli ove, pieni di speranza, i giovani virgulti della palla di feltro muovono i primi passi. Presa tardiva coscienza della spinosa problematica, la FIT qualche anno fa ha lanciato il suggestivo progetto campi veloci, “un’iniziativa strategica con cui la Federazione intende incentivare i circoli italiani ad aumentare la dotazione di campi rapidi, al fine di meglio supportare le esigenze di crescita tecnica dei giovani agonisti, in particolare nel settore maschile“. Bene, tutto giusto: la terra battuta dà solo il 27% dei punti in palio nel circuito maggiore, e il fatto di giocare prevalentemente sul rosso finisce per produrre atleti con precise caratteristiche e limiti endemici, specie nei colpi d’inizio scambio, ritenuti a ragione i fondamentali più decisivi nel tennis moderno. In Spagna, si è più volte fatto opportunamente notare, i campi in cemento all’aperto sono settemila, mentre in Italia sono solo mille, e la tradizione terraiola iberica non è meno antica di quella nostrana. La diversificazione delle superfici è alla base di una crescita più omogenea dell’agonista, e i paesi europei storicamente concorrenti – Spagna, Francia e Germania – approfitterebbero della sontuosa varietà dei loro campi per preparare i trionfi dei rispettivi campioncini, relegando l’Italia all’amaro ruolo di movimento gregario e legato al palo di convinzioni morte e sepolte.

Un altro aspetto problematico, si rifletteva nel frattempo, risiede nella deteriore logica tipicamente patria del “tutto e subito”. Il risultato, unico faro nella notte, deve essere ottenuto a qualsiasi prezzo, anche sacrificando vaste fette di un futuro potenzialmente migliore. Esimi opinionisti di settore non hanno mai cessato di far notare come gli stessi genitori bramino la gloria riflessa dei trionfi guadagnati in tenerissima età dai loro figlioletti, e pazienza se il successo di oggi potrà pregiudicare la carriera di domani. “Si giochi sul rosso, perché sul rosso si vince e si vince oggi. Il pargolo non sarà in grado di spostarsi decentemente sul cemento tra un paio d’anni? Del doman non v’è certezza“. E allora via al progetto campi veloci, ché il gap dell’italico tennista con i pari età francesi, spagnoli e tedeschi è drammatico, soprattutto durante i primissimi anni di professionismo. Ma il suddetto gap è davvero così tragico? E soprattutto, sta nella pervicace adesione al laterizio la differenza che ci rende la cenerentola nel gruppo dei paesi traino del movimento tennistico europeo? Abbiamo provato a guardarci attorno, abbozzando un’analisi comparata dei risultati ottenuti nel 2016 dai migliori 10 under 23 dei quattro paesi summenzionati. La giovane top ten di casa nostra, trainata da Stefano Napolitano, vanta una classifica che colloca il nostro giocatore “medio” alla posizione numero 358 del ranking ATP. La Spagna è messa leggermente meglio e si insedia al posto numero 310, mentre i tedeschi precipitano oltre la quattrocentesima posizione, e figuriamoci se non fossero trainati da Sascha Zverev, unico vero fenomeno tra i quaranta giocatori osservati. Meglio sta la Francia, in effetti l’unica tra le quattro nazioni ad avere un sistema d’addestramento di base evoluto e radicato nel sistema scolastico: Pouille, Halys e Bourgue guidano una nazione che garantisce ai propri migliori dieci under 23 una classifica media di 236.

E le superfici quanto pesano realmente? I dieci under 23 italiani hanno complessivamente disputato 224 dei loro 621 match sul duro (il 36%), vincendone 127 (56%). I francesi nella stagione appena conclusa hanno disputato 282 incontri sul veloce su un totale di 671 (il 42%); stessa percentuale per i tedeschi, anch’essi al 42% con 221 incontri su 525 mandati in scena sul cemento: meglio questi ultimi, abili a prevalere nel 62,4% dei casi contro il 51% incassato dai cugini d’oltralpe. Fanalino di coda di questa speciale graduatoria è la Spagna, nettamente ultima nel numero di incontri giocati sul cemento (appena il 23,7%), anche se i sudditi di Filippo VI hanno dimostrato una buona affidabilità lontani dall’amata terra nelle poche occasioni in cui hanno deciso di andare all’avventura, prevalendo in 146 occasioni su 198 (73%).

Non sembra, volendo osservare i freddi numeri, che le differenze nel rapporto vittorie-sconfitte tra i giovanotti di casa nostra e i pari età spagnoli, francesi e tedeschi in una fase tanto delicata della carriera siano tali da giustificare l’imperante sindrome da ineludibile sottomissione che ci affligge. Allo stesso tempo, pare improbabile che le variazioni nel numero di partite disputate – e di vittorie ottenute – sui campi veloci piuttosto che sulla terra battuta spieghino il clamoroso gap di intensità e atteggiamento che si conclama non appena i giocatori entrano nell’età adulta dei rispettivi percorsi professionali. Certo la tirannia dell’argilla bene al movimento non fa, e il problema andava ed è stato affrontato con piglio meritorio. Ma il sospetto, a dir la verità piuttosto forte, è che il virus strutturale sia annidato soprattutto altrove e resista alle cure antibiotiche mal somministrate nel corso degli anni. Ricordate? Il “vincere il più possibile, magari subito” dei voraci genitori avidi di gloria indotta, si traduce nel linguaggio dei giovani professionisti italici in un “rimanere ancorati in classifica, guadagnandoci possibilmente il giusto“. Rispettabile, per carità: le angosce dei tennisti, specie quelle di natura economica, non trovano riscontri negli altri sport di vertice, e per campare continuando a foraggiare il sogno è necessario scendere a compromessi.

Urge prestare la dovuta attenzione a un particolare aspetto della vicenda, tuttavia: la fase transitoria di una carriera, il confine simbolico, ma nemmeno poi troppo, tra volo nell’Olimpo e salto nel buio, si sviluppa in quella violenta periferia del tennis che sono i tornei challenger. Nel 2016, in Francia, gli eventi di secondo livello sono stati dieci; sei si sono disputati sul cemento, quattro sulla terra battuta. In Germania ne sono andati in scena sei, cinque sulla terra e uno sul duro. In Spagna, abbastanza incredibilmente, si sono giocati appena due challenger e solo uno sulla terra battuta, a Siviglia, mentre a Segovia si è giocato sul cemento all’aperto. In Italia, nello stesso arco di tempo, si sono giocati qualcosa come venticinque tornei – più di quanti ne abbiano organizzati gli altri tre paesi messi insieme – di cui solo cinque sul veloce. Ora, quante wild card vengono distribuite per ogni evento? Mediamente tre. Come si può facilmente intuire, la quasi totalità degli inviti viene distribuita ai giocatori di casa e soprattutto a quelli più giovani, nella beata speranza che tali agevolazioni contribuiscano a un miglioramento tecnico e agonistico dei migliori prospetti, i quali possono attingere a un serbatoio mastodontico, se cittadini di uno Stato che organizza un numero di manifestazioni così rilevante. I risultati che tale sistema produce non sono difficili da immaginare: l’under 23 medio tende a disputare tornei vicini tra loro economizzando sugli spostamenti, perché viaggiare tanto costa troppo, e finisce per passare anni a giocare più o meno nelle stesse condizioni, più o meno contro gli stessi avversari, sedendosi in alcuni casi, sottostimandosi in altri, se quel famoso step non viene compiuto in tempi certi. L’evoluzione di un tennista giovane, il completamento del suo bagaglio tecnico, necessita invece del confronto con diversi stili di gioco, di ambiente, di clima; necessita di sperimentazione; di far battere la proverbiale lingua là dove il dente duole. Di esercitare la risposta vincente in un challenger americano contro un bruto autoctono sprovvisto di variazioni ma in possesso di un servizio prepotente e di quell'”uno-due” di cui i tennisti italiani paiono tragicamente orfani. Asfaltare i campi in terra dei circoli locali, in questo senso, non pare la soluzione.

Ma tutto questo costa, verrà obiettato. Fossimo nei panni dei vertici federali, smetteremmo di sovvenzionare “a pioggia” con denaro e wild card gli atleti per l’esercizio ordinario delle loro carriere, premiando invece con diritto di precedenza chi decide di mettere alla prova il proprio tennis sul cemento ostile di Charlottesville, Brest e Granby. Meno inviti e più biglietti aerei, verrebbe da dire. Perché il progetto campi veloci è una buona base di partenza, ma è necessario supportare il coraggio per coltivare il futuro.