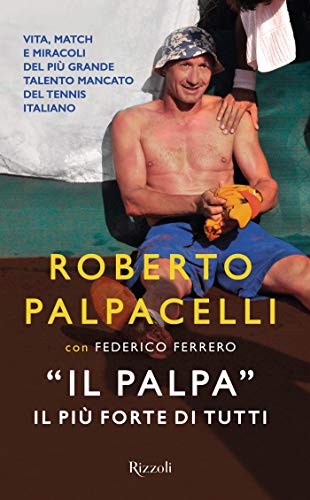

Palpacelli R. e Ferrero F., “Il Palpa” – Ed. Rizzoli, 2019

“Chi da giovane sceglie solo di divertirsi perché non capisce il motivo di doversi impegnare in faccende difficili e noiose si condanna da adulto a non divertirsi mai”. È l’assunto categorico che, per voce del protagonista stesso, meglio esemplifica mezzo secolo di vita spinta a velocità folli, senza alcuna forma di controllo.

Un passo indietro. L’indimenticabile Robertino Lombardi era solito definire il tennis come la disciplina del diavolo. Molteplici i motivi, tra questi la capacità intrinseca di uno sport meraviglioso di estrarre il peggio dall’animo umano. Succede. Molto più raro, invece, è che l’esercizio ludico meno consigliato al mondo per accompagnare una vita di eccessi distruttivi si riveli alla fine di un percorso sinusoidale, quello in cui creste e gole si susseguono implacabili senza soluzione di continuità, come l’unica salvezza possibile. Pare un ossimoro: domandare al tennis di moderare una psiche tumultuosa è come chiedere a Erode di amare i bambini. Impossibile, salvo rarissime eccezioni.

Ma Roberto Palpacelli, per tutti il Palpa, non ha niente di convenzionale e se oggi finalmente ha modo di raccontare la sua incredibile avventura è perché lo sport leggendario che fu di Bill Tilden, in maniera talvolta bizzarra, non l’ha mai abbandonato del tutto anche quando ne avrebbe avute le ragioni. Colla sulla pelle, dunque, di quello che con ogni probabilità sarebbe potuto diventare un campione di razza. Invece niente di tutto ciò, ma è vivo.

Di treni potenzialmente buoni, Roberto, ne ha infatti visti passare diversi a portata di mano, tuttavia con una coerenza inscalfibile, a volte lucida ma più spesso alterata, ha sempre scelto cocciutamente di rimanere fermo in stazione, immobile. Anche quando a guidare la locomotiva con destinazione professionismo era nientepopodimeno che Adriano Panatta. O Riccardo Piatti, il Re Mida del tennis italiano. Troppo forte in ogni circostanza il richiamo dello spaccato balordo e malato di società, assunto fin dall’adolescenza a famiglia adottiva, benché un nucleo in cui crescere con serenità e amore lo avesse incondizionatamente al proprio fianco. Sintomatico, ciò, di quanto male possa fare a un uomo l’inquietudine.

A ripercorrere passo dopo passo mezzo secolo di esistenza travagliata e vissuta con il piede pigiato sull’acceleratore anche in curva è l’ottimo Federico Ferrero, il cui merito – libro a parte – è quello di aver trovato le chiavi per aprire il cuore di un uomo ontologicamente impermeabile, schivo e solitamente poco incline a mettersi a nudo; innamorato e geloso, così come lo è sempre stato, della propria non barattabile libertà. Duecento pagine che in tutta la loro drammaticità – la morte è purtroppo un’eventualità ricorrente – restituiscono veridicità e rigore alle tante leggende che il passaparola nato nell’ambiente dei circoli di provincia ha contribuito a diffondere. Ciò che ne emerge, allora, è il ritratto veritiero di un uomo consapevole dei propri reiterati sbagli, che si porta appresso il dolore lancinante che si prova solo avendone provocato agli altri e che, ancora una volta grazie al tennis, ha un’altra fiche da buttare sul tavolo della vita. L’ultima.

Dotato per una gentile concessione di Madre Natura di una forma abbacinante di talento condensata nella mano sinistra e in un fisico da Superman, Roberto Palpacelli, di questi tempi, insegna tennis presso un dopolavoro ferroviario, dove è adorato come una star e coccolato come un fratello, ha una compagna che nella burrasca lo ha traghettato sulla terra ferma e un figlio da tirare grande con l’amore del caso. Luce, quindi, in fondo a un tunnel di tossicodipendenza e autodistruzione che sembrava destinato a non finire mai. Un autentico miracolo, considerato che molti dei suoi compagni di sventura non hanno avuto nemmeno il tempo per redimersi.

E di miracoli, sebbene assai meno importanti al cospetto della sopravvivenza terrena, il Palpa ne ha confezionati parecchi sui playground, ovvero l’unico recinto che Roberto il ribelle ha sempre riconosciuto come tollerabile intorno a sé. Se è vero che non ha mai sconfitto Boris Becker come taluni sostengono, ma è bello credere sia solo perché non lo abbia incontrato in una di quelle giornate di grazia, sono però diversi i campioni del recente passato messi in riga, parafrasando David Foster Wallace, da un Palpacelli Moment. Quindi ubriaco, ad andare bene, e senza uno straccio di allenamento alle spalle.

In uno sport in cui – parola di Juan Carlos Ferrero – la competenza tecnica conta quasi niente rispetto alla solidità cerebrale, che Roberto si sia misurato con successo, forte del solo talento e in condizioni che a definire impari si sbaglia per difetto, contro chi poi ha sfondato tra i Pro fa della somma dei “se” che usualmente lasciano il tempo che trovano una certezza grande come una casa. E così il sottotitolo del libro che recita “il più forte di tutti” assume un connotato per nulla iperbolico. Roberto, in altri termini, ha dilapidato una fortuna sportiva inestimabile e ne è perfettamente conscio. Ma è vivo, tocca ribadirlo, e ora ha anche la certezza che, per citare un monumentale Jannacci, iniettarsi morte è ormai anche fuori moda.

La verità, per sua stessa ammissione, è che il mondo del tennis, in fondo, non gli sia mai appartenuto. Era altrove, vicino ma lontanissimo, giocava lo stesso sport degli avversari ma stava da un’altra parte, con la testa e con il cuore. Qualunque essa fosse questa sua personale dimensione spaziale, tuttavia, ci confida non senza un velo di commozione che nonostante un rapporto sui generis “senza il tennis sarei morto“. Giunti alla fine del libro, col cuore in gola e sollevati da un epilogo che innanzitutto dà speranza, credergli è tutto fuorché un atto di fede.

In bocca al lupo, Palpa, e buona lettura.