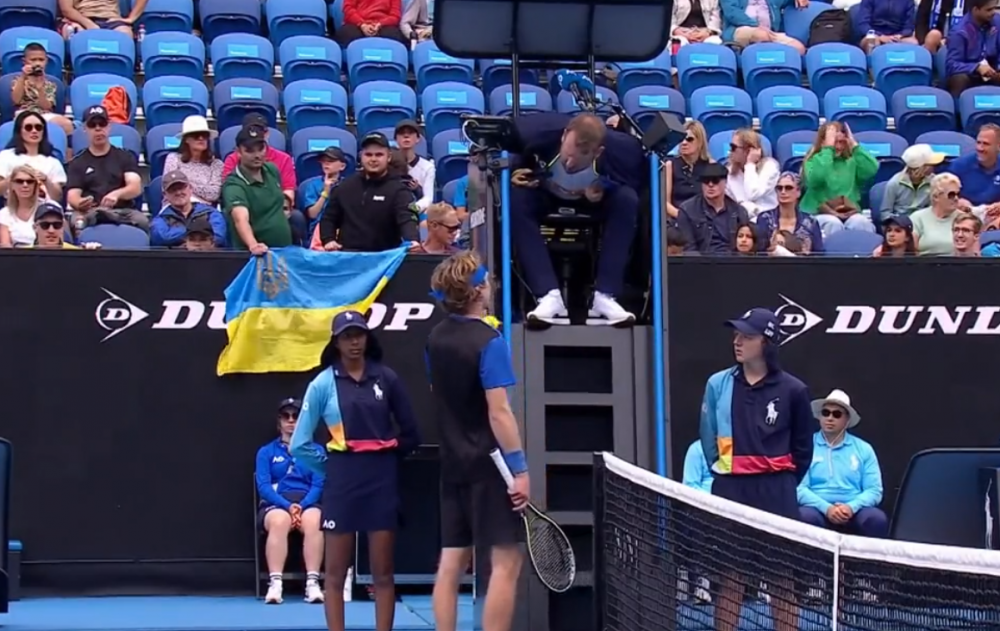

“Siamo persone normali, non politici. Pratichiamo uno sport e lo sport unisce sempre”. O almeno dovrebbe. Le parole riportate sono di Andrey Rublev e risalgono a 13 mesi fa. Le pronunciò dopo aver vinto il torneo di doppio dell’ATP 250 di Marsiglia insieme all’ucraino Denys Molchanov, oggi numero 124 nella classifica di specialità. Pochi giorni dopo ebbe inizio quella che in Russia chiamano ancora “operazione militare speciale” in Ucraina: era nell’aria e la tensione a livelli altissimi già quando Andrey e Denis decisero di giocare insieme. Non fu un caso, insomma: l’intenzione di mandare un messaggio, di affermare con forza che i due popoli sarebbero rimasti uniti a prescindere dalle decisioni dei governanti, era sotto gli occhi di tutti. Nel giro di questi 13 mesi, però, di messaggi simili ne sono arrivati molto pochi, e anzi in particolare il tennis (e nella fattispecie quello femminile) è stato e continua ad essere luogo di episodi spiacevoli che contraddicono una delle missioni dello sport.

Nelson Mandela disse infatti che “lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo”. Lo sapeva bene perché fu anche grazie al rugby che riuscì a riconciliare definitivamente il popolo sudafricano, a lungo diviso dal regime di segregazione razziale dell’Apartheid. Quanto sta succedendo, invece, nel tennis femminile non fa altro che aumentare la distanza tra le due parti, separate da un crepaccio generato dall’odio. Criticare le scelte e le dichiarazioni (spesso molto dure) di alcune giocatrici ucraine sarebbe comunque profondamente sbagliato per l’impossibilità di mettersi nei loro panni. Ciò che è legittimo, invece, è chiedersi se e come si riuscirà a ricucire un tessuto ormai lacerato quando la guerra sarà finita. In ballo, infatti, non ci sono “solo” le sorti del mondo, ma anche quelle – come disse in un suo articolo su “Il Foglio” il collega Manuel Peruzzo lo scorso anno – dell’ “idea di mondo che abbiamo costruito”.

Le mancate strette di mano al termine di match tra bielorusse o russe da un lato e ucraine dall’altro stanno diventando la norma. L’ultimo caso ha visto protagoniste Marta Kostyuk (che allo US Open si oppose alla partecipazione di russi e bielorussi a un evento di beneficenza per l’Ucraina) e Anastasia Potapova (ammonita formalmente dalla WTA per aver indossato la maglietta dello Spartak Mosca durante l’ingresso in campo per un match a Indian Wells) che si sono ignorate al termine del loro incontro di secondo turno – vinto dalla russa – a Miami. Gli episodi di questo tenore sono ormai all’ordine del giorno, mentre è sempre più raro assistere a iniziative simboliche all’insegna della riappacificazione.

Quando lo scorso anno Wimbledon comunicò ufficialmente il suo noto ban, il collega Angelo Carotenuto propose sulla sua newsletter quotidiana “Lo Slalom” una soluzione alternativa. Parlò di un “sogno che a Wimbledon non hanno fatto” con protagonista il chairman dell’All England Club, Ian Hewitt, a colloquio con tutti i tennisti e le tenniste di nazionalità russa, bielorussa e ucraina, di cui riportiamo un estratto:

[Hewitt] ha deciso di spendere minuti, ore, casomai giornate per convincerli. Non a giocare uno contro l’altro. Convincerli a giocare insieme. Gli dice che ha chiuso la porta a chiave e che dalla sala non uscirà nessuno finché non avranno trovato un accordo. A Wimbledon giocheranno i tornei di doppio solo in coppie formate da un russo e un ucraino, una russa e un’ucraina. Ovviamente l’accordo vale anche per il torneo misto. Ne parlerà tutto il mondo. […] Avete una grande occasione, gli dice. Anzi. Abbiamo una grande occasione. Restituire allo sport il suo ruolo di costruttore di ponti e di dialoghi. Io comincio, tu rispondi. Il tennis lo fa meglio di tutti. Tocca a noi, gli dice. Se nessuno comincia, nessuno prosegue.

Il sogno non si è avverato l’anno scorso e, dopo 13 mesi di guerra, è sempre più impossibile che si possa realizzare qualcosa di simile. I rapporti sono incrinati, in alcuni casi del tutto compromessi. E se fin dall’inizio dell’invasione si è pensato che eventuali gesti eclatanti da parte di giocatori russi avrebbero potuto mettere a rischio la loro sicurezza e quella delle famiglie, oggi il discorso può essere applicato più o meno negli stessi termini anche per l’altra parte. La propaganda di guerra ha preso ovviamente piede anche in Ucraina e la retorica diffusa (che spesso si traduce anche in leggi ad hoc) è che chiunque non prenda posizione contro la Russia sia un traditore.

Eppure qualcuno che nel suo piccolo prova a rimanere lontano dall’odio generalizzato (di cui anche Sabalenka ha dichiarato di essere vittima), coltivando rapporti umani e professionali più forti di qualsiasi conflitto tra Stati, c’è. È andato a cercarli, scavando nei circuiti minori, Cristian Sonzogni per il sito di Supertennis. Il caso più ambiguo riguarda Valeriya Strakhova (n. 130 in doppio), di nazionalità ucraina ma nata in Crimea, la regione annessa dalla Russia tramite un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale nel 2014. Quest’anno Valeriya ha vinto tre tornei ITF con due diverse compagne, entrambe russe.

“Se in questo caso la provenienza della giocatrice […] può aver giocato un ruolo, in altri casi – afferma Sonzogni – è stata evidente la volontà di mandare un messaggio. Se non di pace […] almeno di lasciare fuori lo sport dalla tragedia della guerra e dai giochi di potere”. È quello che emerge infatti dalle parole del 25enne ucraino Oleg Prihodko (n. 121 ATP in doppio) che a maggio dell’anno scorso ha disputato il Challenger di Vicenza con l’amico russo Yan Bondarevskiy, ignorando il parere negativo della sua Federazione: “Credo che una persona debba essere giudicata per le proprie azioni, non per la propria nazionalità. Ho tanti amici russi e bielorussi che mi sostengono e che sono contro la guerra”.

Per prepararci a ricostruire i ponti di fratellanza distrutti dalla guerra, non si può prescindere da un ragionamento simile.